Les ressources en eau

L’eau sur la Terre = 97,5 % d’eau salée (océans) et 2,5 % d’eau douce dont la majorité est sous forme de glace. L'ensemble du vivant terrestre se partage donc une quantité limitée des ressources en eau : 0,7 % de l'eau douce disponible. La moitié de ces 0,7 % est constituée d’eaux souterraines.

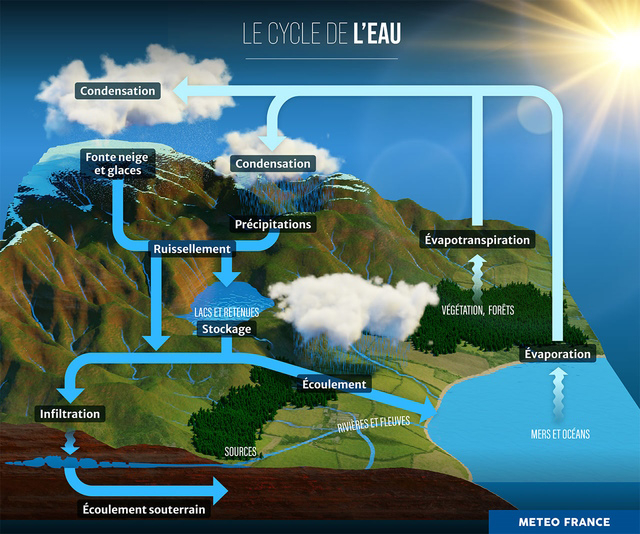

L'eau forme un cycle naturel et le volume disponible sur les continents est relativement stable, en revanche elle est très inégalement répartie géographiquement. Pour des raisons géographiques, climatiques, géologiques (exemple : 10 pays se partagent 60 % de ces précipitations) mais aussi anthropiques (notamment : le contrôle, le prélèvement, le traitement, le stockage et la distribution de l'eau = le cycle domestique de l'eau).

source : Météo France

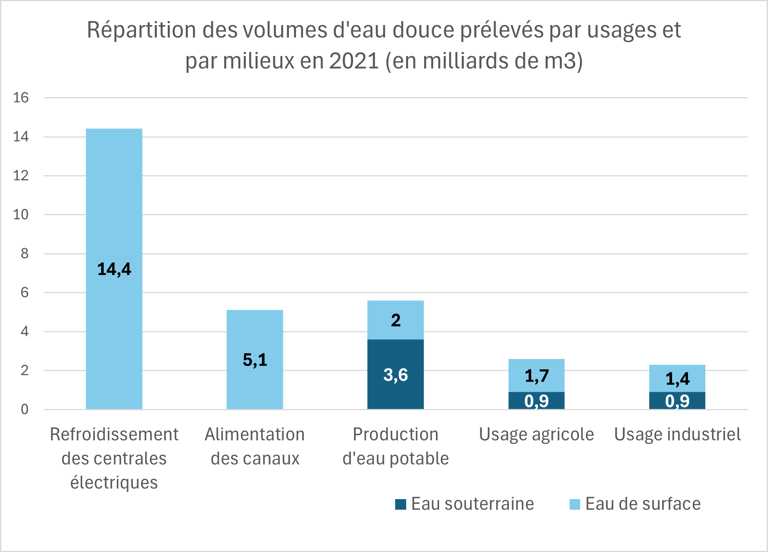

Les usages de l'eau douce

En France, un peu plus de 500 milliards de m3 d'eau tombent sur le territoire métropolitain sous forme de pluie. Avec le réchauffement climatique, elles sont plus intenses et moins fréquentes. Leur répartition est très inégales sur le territoire avec un net contraste nord/sud.

De manière générale on estime que :

60% de l'eau s'évapore ou est évaporée par les végétaux par évapotranspiration,

30% ruissellent et alimentent les cours d'eau et points d'eau, enfin

10% s'infiltrent dans les sols.

C'est la raison pour laquelle on parle de 210 milliards d'eau renouvelable, ce sont les 40% correspondant à ce qu'on appelle les précipitations efficaces.

Sur ces volumes :

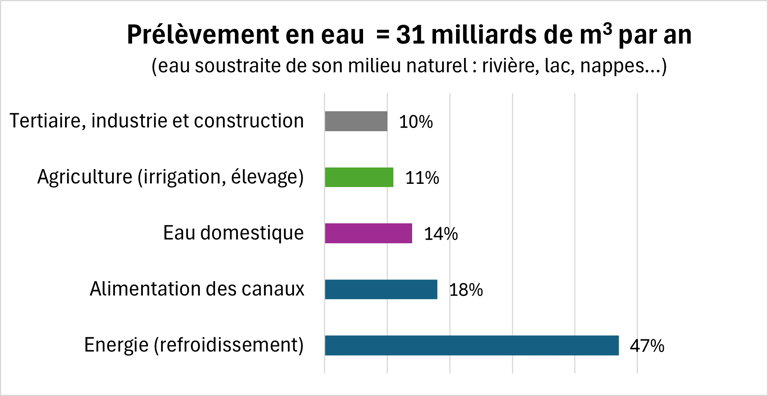

les prélèvements = environ 31 milliards de m3

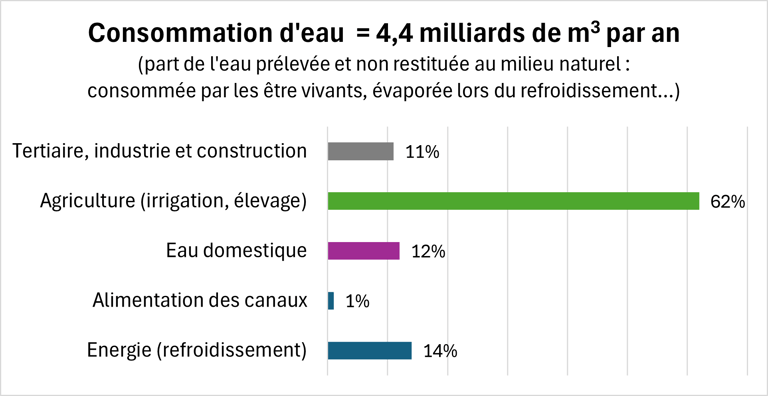

la consommation = environ 4,1 milliard de m3

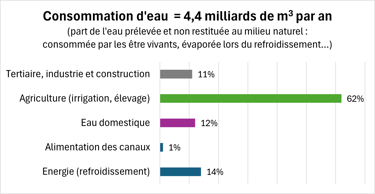

On distingue en effet l'eau prélevée et l'eau consommée :

L'eau prélevée = l'eau extraites des milieux naturels (nappes, cours d'eau...)

L'eau consommée = part de l'eau prélevée qui ne retourne pas immédiatement dans le milieu naturel (elle est bue, absorbée par les plantes, évaporée lors des processus de refroidissement...)

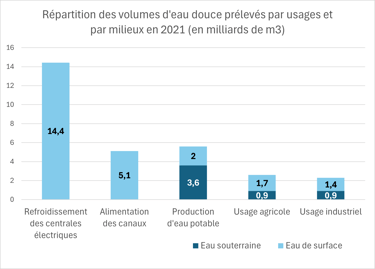

En terme de prélèvement, c'est le refroidissement des centrales nucléaires qui arrive en tête, mais en terme de consommation, c'est l'agriculture qui est prend la première place.

Récemment (2024),France stratégie a réalisé une estimation des prélèvements en réallouant l'au potable aux activités industrielles et agricoles.

Les quantités prélevées sont mal connues pour plusieurs raisons : la banque nationale des prélèvements n’est pas exhaustive, les obligations de déclaration sont peu respectées, la police de l’eau n’a pas les moyens de réaliser des contrôles et les préfectures tendent à régulariser les manquements sans vérifier l’impact environnemental des prélèvements (cf. affaire des prélèvements illégaux de Nestlé waters).

La directive cadre européenne sur l’eau de 2000 a fixé comme objectif aux Etats membres l’atteinte d’un bon état écologique des masses d’eau, c’est-à-dire une situation qui laisse un volume suffisant pour les écosystèmes... Mais comment le définir ?

L'eau est-elle une ressource ?

Pour préserver l’eau, il est nécessaire de désanthropiser la notion de ressource et développer une vision plus globale des écosystèmes. La protection des eaux exige un changement de pratiques agricoles et d'urbanisme sur le long terme. L’enjeu est de réaménager des paysages capables de ralentir les débits de ruissellement, restaurer des zones humides, réhabiliter l’hydromorphologie des cours d’eau, désartificialiser (désimperméabiliser les sols).

Le cycle de l'eau : le voyage de l'eau à travers la terre https://www.cieau.com/espace-enseignants-et-jeunes/les-enfants-et-si-on-en-apprenait-plus-sur-leau-du-robinet/cycle-de-leau/

Le grand cycle de l'eau - quésaco ? https://www.services.eaufrance.fr/gestion-services-eau-nature-et-domestique

Les prélèvements d'eau douce par usages en France en 2021 https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/les-prelevements-deau-douce-par-usages-en-france-en-2021?rubrique=&dossier=1028185

Les prélèvements d'eau douce : principaux usages en 2020 et évolution depuis 25 ans en France https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/les-prelevements-deau-douce-principaux-usages-en-2020-et-evolution-depuis-25-ans-en-france?rubrique=&dossier=1028185

Prélèvements et consommations d’eau : quels enjeux et usages ? https://www.strategie.gouv.fr/espace-presse/prelevements-consommations-deau-enjeux-usages

Forages illégaux, fraudes, contaminations : Nestlé Waters accumule les déboires https://www.novethic.fr/economie-et-social/business-model-en-transition/enquetes-nestle-forages-fraudes-crise-eau-minerale

L'eau à découvert, CNRS éditions 2024 : près de 150 contributions faciles d'accès sur plein d'aspects de l'eau https://books.openedition.org/editionscnrs/9746?lang=fr

Idées reçues sur l’eau et sa gestion, Rémi Barbier, Sara Fernandez, Le cavalier bleu, 2024 http://www.lecavalierbleu.com/livre/idees-recues-leau-gestion/

L’eau une affaire d’Etat. Enquête sur le renoncement écologique, Sylvain Barone, Raisons d’agir, 2024 https://www.raisonsdagir-editions.org/catalogue/leau-une-affaire-detat/